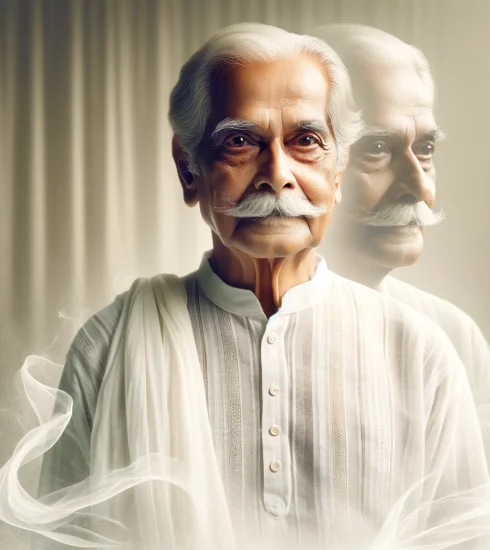

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার বয়সের তফাত ন’বছরের। ১৯৬৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় যখন ‘বেণীসংহার’ ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছে, সেখানে ব্যোমকেশের বয়স ৬০। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ৬৯। এক বছর আগেই ছবি হয়েছে ‘চিড়িয়াখানা’। শরদিন্দু খুব খুশি নন! ব্যোমকেশ তাঁর নিজস্ব আত্মকৃতি হলেও চশমা না-পসন্দ। তিনি বরং ভাবিত ব্যোমকেশের রিটায়ারমেন্ট নিয়ে। ‘‘ব্যোমকেশের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে তো! সে আর কত পারবে!’’

আর কতটাই বা পারা যাবে— এই ভাবনাটা শরদিন্দুর দীর্ঘ দিনের। এক বার ভেবেছিলেন, ‘কালের মন্দিরা’র (১৯৫১) পরে আর বড় কিছু লিখবেন না। কেন? ‘‘বয়স বাড়িতেছে, জীবন জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। অতঃপর দীর্ঘ রচনা আর সম্ভব হইবে না।’’ বাস্তবে? ‘‘নীহাররঞ্জনের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ পড়িয়া আবার মাথায় একটি উপন্যাস আসিয়াছে। লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।’’

এই হলেন শরদিন্দু। কুড়ি বছর বয়সেই ভাবতেন, ‘‘এই যে এতগুলো দিন গেল, আমি কি করলুম!’’ সাহিত্যই যে তাঁর একমাত্র ইষ্টদেবতা, সেটা তখনও স্থির হয়নি আসলে। খেলাধুলোর নেশা প্রবল। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল… কী না খেলতেন! কলেজজীবনে চুটিয়ে সিনেমা দেখেছেন। শখের থিয়েটার করেছেন। আইন পড়বেন না সাহিত্য করবেন, ওকালতি করে সাহিত্য না শুধুই সাহিত্য— এই দ্বন্দ্ব ঘুচতে সময় লাগল।

বাবা তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গেরে ডাকসাইটে উকিল। বরাবরই চেয়েছেন, ছেলে আইনজীবী হোন! বাড়িতে আলমারি ঠাসা বই, নামকরা সাহিত্যপত্রিকা সব আসে। ফলে কম বয়স থেকেই সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় শরদিন্দুর। প্রথম দিকে ইংরেজি বই-ই বেশি পড়তেন। চলতি বাংলা নভেল কম বয়সে পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন না অভিভাবকেরা। লুকিয়েচুরিয়ে যেটুকু পড়েছিলেন, ভাল লাগেনি। প্রথম মুগ্ধতা এল রমেশচন্দ্র দত্ত পড়ে, তার পর পনেরো বছর বয়সে বঙ্কিম একেবারে মন জুড়ে বসলেন। এক বছর আগেই স্কুলে বাংলার শিক্ষক বলেছেন, ‘‘কবিতা লেখার চেষ্টা কর তো দেখি। যার লেখা ভাল হবে, প্রাইজ পাবে!’’ সেই থেকে লেখার অভ্যেসও পেয়ে বসল। ম্যাট্রিক দেওয়ার পরে ছুটিতে মামার বাড়ি গেলেন ইলাহাবাদে। সেখানে ঝোঁক গেল গল্প লেখার দিকে। নিত্যনতুন প্লটও আসতে থাকল, কিন্তু কোনওটাই শেষ করা হয় না। তবু কেমন করে যেন একটা উপন্যাস লেখা হয়ে গেল। বেশ কয়েক বার চেষ্টা করেও ছাপানো যায়নি সেটা। ড্রয়ারেই পড়ে ছিল ‘দাদার কীর্তি’।

১৯১৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলেন শরদিন্দু। কলকাতাবাসের প্রথম পাঁচ বছর ওয়াইএমসিএ-র হস্টেল, তার পরে মেস। অর্থাৎ সিমলা স্ট্রিট, বাদুড়বাগান ঘুরে হ্যারিসন রোড। হস্টেল থেকেই অজিত সেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব। কলেজজীবনে শরদিন্দুর সাহিত্যচর্চার প্রধান দোসর এই অজিত। শরদিন্দুর ১৯১৮-১৯২০র ডায়েরি পড়লে বোঝা যায়, কী ভাবে সদ্য যুবকের মনটি নানা দিকে ডানা মেলছে। এক দিকে সাহিত্যচর্চা, অন্য দিকে বাড়িতে বিয়ের তোড়জোড়। পাত্রী বাবারই ঠিক করা, মুঙ্গেরে তাঁর সহকর্মী আইনজীবীর কন্যা পারুল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে শরদিন্দু সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে ভর্তি হয়ে গেলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা ভাল নয়। ‘‘এ জীবনের হীনতা এতই অতলস্পর্শ, এর শাসনবিধান এতই প্রভুতান্ত্রিক যে personal qualities এখানে একেবারেই নিষ্পেষিত হয়ে যায়।’’ ক্যাম্প থেকে ফেরার কিছু দিন পরে আষাঢ় মাসে বিয়ে হল। নবপরিণয়ের রোম্যান্সটুকু বুকে নিয়ে ক’দিন পরে অজিত আর অতুল মিত্রের উৎসাহেই কবিতার বই ছাপালেন, ‘যৌবনস্মৃতি’ (১৯১৯)। জীবন সুখেই কাটছিল। শুধু কেবলই মনে হচ্ছিল, রুজিরোজগারে সাফল্যের জন্য যে পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকা দরকার, সে তাঁর নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা উঠলেই শরদিন্দু কিছুটা গুটিয়ে যেতেন। পিতার আগ্রহেই আইন পড়া ধরলেন। কিন্তু বেশি দিন টানতে পারলেন না। বছর দুয়েকের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। শরদিন্দু বিলিতি সিগারেট ছাড়লেন, আন্দোলনে সামান্য জড়িয়েও পড়লেন। তার পরেই পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে মুঙ্গেরে ফিরে গেলেন। বরদা-র গল্পে যে বাণীমন্দির ক্লাবের কথা আছে, ওই ক্লাবের জন্যই শুরু করলেন বঙ্কিম আর রমেশচন্দ্র দত্তর উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়ার কাজ। কিন্তু বাবা যে ছেলের রকমসকম দেখে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন, সেটা চাপা থাকল না। শেষ অবধি শরদিন্দুকে ফের আইন পড়তে যেতে হল। পটনা থেকে পাশ করে বাবার জুনিয়র হিসেবে যোগ দিলেন।

ওকালতি জীবনেই বসুমতীতে ছাপা হল প্রথম গল্প ‘উড়ো মেঘ’। শরদিন্দুর কাছে এই বার যেন স্পষ্ট হতে থাকল তাঁর কক্ষপথ। একে একে ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’ও তাঁর লেখা নিতে থাকল। ১৯২৯ সালে শরদিন্দু ওকালতি থেকে হাত তুলে নিলেন। বাবাও তত দিনে বুঝেছেন, এ পথ শরদিন্দুর নয়। তা হলে? শরদিন্দু ঠিক করে নিলেন, সাহিত্যই তাঁর সাধনা। তাতে হয়তো জাঁকালো রোজগার হবে না। কিন্তু বাবার যে রকম পসার, তাতে খুব দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।

দ্বিতীয় বই বেরোল ১৪ বছরের ব্যবধানে। গল্পগ্রন্থ ‘জাতিস্মর’ (১৯৩৩)। সাহিত্যিক হিসেবে শরদিন্দু এত দিনে তাঁর জাত চেনাতে শুরু করলেন। লেখার টেকনিক সম্বন্ধে নিজের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলি তৈরি করলেন, যার মূল কথাই হল পরিমিতি। ‘‘স্টাইল দেখাইবার চেষ্টা করিবে না। মনের ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই স্টাইল আসিয়া পড়িবে। অকারণে একটি শব্দও ব্যবহার করিবে না…digression অতিশয় বিপজ্জনক। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হইলেও যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে সারিবে। প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও দশ পংক্তির বেশী করিবে না…’’ শরদিন্দু এ সময়ে কিছু দিন মুঙ্গেরে, কিছু দিন কলকাতায় মেসে থাকেন। সম্পাদকদের সঙ্গে দেখা করে নতুন লেখা পড়িয়ে নেন। সাহিত্যিক বন্ধু-পরিচিতের সংখ্যা বাড়ে।

১৯৩২ সালেই আবির্ভূত হয়েছে ব্যোমকেশ। আষাঢ়, অঘ্রান আর মাঘের ‘বসুমতী’তে বেরোল পরপর তিনটি গল্প। ‘পথের কাঁটা’, ‘সীমন্তহীরা’ আর ‘সত্যান্বেষী’। পরের বছর এর সঙ্গে ‘মাকড়সার রস’ গল্পটি যুক্ত হয়ে প্রকাশ পেল ব্যোমকেশের প্রথম বই, ‘ব্যোমকেশের ডায়েরি’। অজিত, অতুল, হ্যারিসন রোডের মেস বাংলা সাহিত্যে চিরজীবী হয়ে গেল। শরদিন্দু নিজে তখন কলকাতায় মেসখরচ আর অন্যান্য মিলিয়ে মাসে তিরিশ টাকা নিজের জন্য বরাদ্দ করেছেন। ব্যোমকেশের গল্পে অজিতের মাসখরচ দেখানো হল পঁচিশ টাকা।

শরদিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নিম্ন মানের লেখার জন্যই এ দেশে গোয়েন্দা সাহিত্য তার প্রাপ্য মর্যাদা পায় না। আর্থার কোনান ডয়েল, এডগার অ্যালান পো, আগাথা ক্রিস্টির পাশে দেশীয় ডিটেকটিভ সাহিত্যকে তাঁর কোনও দিনই উঁচু মানের বলে মনে হয়নি। কিশোর বয়সেও পাঁচকড়ি দে-র ‘নীলবসনা সুন্দরী’ পড়ে ভাল লাগেনি। সে দিক থেকে এই ধারাটিকে সুসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করার একটা চ্যালেঞ্জই তিনি নিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য ছিল, ‘‘ডিটেকটিভ গল্প যদি অপাংক্তেয় হয়, তবে historical romanceও অপাংক্তেয়। একটা অতীতের romance, অন্যটা বর্তমানের romance।’’

যত লেখা লিখেছেন শরদিন্দু, মোটের উপরে তার চারটি গোত্র— সামাজিক-রোম্যান্টিক, ইতিহাস-আশ্রয়ী, সরস রচনা এবং ডিটেকটিভ গল্প। বন্ধু পরিমল গোস্বামী বিশেষ ভক্ত ছিলেন শরদিন্দু ওরফে ‘চন্দ্রহাস’-এর সরস কবিতার। যেমন, ‘শিল্পীর শিরে পিলপিল করে আইডিয়া/ লেখেন যখন পুস্তক তিনি তাই দিয়া/উইপোকা কয় চল এইবার খাই গিয়া’! অথবা নজরুলের গানের প্যারডি, ‘তোমার এ মহাবিশ্বে ছাতা হারায় খালি প্রভু’! পরিমলের আগ্রহেই শরদিন্দুর লেখা ‘শিব-উমা’ আর ‘ডিটেকটিভ’, দুটো নাটকের রেকর্ড বেরোয়। ‘বন্ধু’ নামে আর একটি নাটক রঙমহলে অভিনয় হত।

শরদিন্দু নিজেও অভিনয় করেছিলেন দু’-এক বার। যেমন ১৯৩৬-এর রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রেডিয়োয় লেখকদের নিয়ে ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ অভিনয় হয়। শরদিন্দু কেদারের চরিত্র করেন। পরিমলের লেখা কৌতুকনাটিকার একটা রেকর্ডে সরযূবালা, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গেও অভিনয় করেছিলেন।

এ দিকে বাবার পসার এ বার কমছিল। একটা চালকল ছিল, সেটা লোকসানে পড়ল। ১৯৩৪-এর ভূমিকম্পে মুঙ্গেরের বাড়িটাও ক্ষতিগ্রস্ত হল। ছাদে দাঁড়িয়ে শরদিন্দু দেখলেন, আলসেগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। নীচে নামার সিঁড়ি বন্ধ। ওই অবস্থায় স্ত্রীকে উদ্ধার করে মাটিতে নামালেন। যে নিশ্চিন্তির মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে এসেছে, এই বার তাতে ছেদ পড়ল। শরদিন্দু লিখেছেন, ১৯৩৮-এ তাঁর মাসিক আয় দেড়শো টাকার মতো। সমসাময়িক বহু লেখকের থেকেই বেশি। কিন্তু বড় পরিবারের দায়দায়িত্ব, নিজের তিন পুত্রের প্রতিপালন— টাকার প্রয়োজন।

ঠিক সময়ে ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হলেন। বম্বে টকিজ়ের হিমাংশু রায় হন্যে হয়ে চিত্রনাট্যকার খুঁজছেন। কলকাতায় তারাশঙ্করকে অনুরোধ করেছেন। তিনি রাজি নন। এমতাবস্থায় হিমাংশুর ভগ্নীপতি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নাম প্রস্তাব করলেন শরদিন্দুর। ছাত্রজীবন থেকে শরদিন্দুর সিনেমার নেশা। হলিউডই দেখতেন প্রধানত। দেশি ছবি কদাচিৎ। যেটুকু দেখতেন, মন ভরত না। ‘‘…সিনেমা শিল্পের অপূর্ব সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া হাত নিশপিশ করিত। তাই সিনেমা শিল্পের আহবান যেদিন পাইলাম, সেদিন আশায় মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এইবার সুযোগ পাইয়াছি। সিনেমা শিল্পকে উন্নত করিব, তাহাকে সাহিত্যের পর্যায়ে টানিয়া তুলিব…’’ কিছু দিনের জন্য সিনেমাই হয়ে উঠল ধ্যানজ্ঞান।

‘ভাবী’, ‘বচন’, ‘দুর্গা’, ‘কঙ্গন’, ‘নবজীবন’, ‘আজাদ’, ‘পুনর্মিলন’— বম্বে টকিজ়ে সাতটি ছবির গল্প লিখেছিলেন শরদিন্দু। ইংরেজিতে লিখতেন, হিন্দিতে তর্জমা করে নেওয়া হত। বাণিজ্যিক ফরমায়েশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অচিরেই অসহ্য হয়ে উঠল। অনুভব করলেন, সিনেমায় টাকার যোগটা এতই ওতপ্রোত যে, নিজের মতো করে গল্প বলা দুঃসাধ্য। মনে হতে থাকল, ‘‘দেবতা ভাবিয়া অপদেবতার পূজা করিয়াছি…’’

বম্বে টকিজ়েরই পরিচালক এন আর আচার্য নিজের প্রোডাকশন খুললে শরদিন্দু কিছু দিন সেখানে গেলেন। ফ্রিল্যান্স ভিত্তিতে চিত্রনাট্য লেখা শুরু করলেন। মালাডে স্টুডিয়োর কাছেই থাকতেন। ‘শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মালাড’ লিখলেই চিঠি পৌঁছে যেত। বম্বে টকিজ়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁড়েনি। শরদিন্দুর গল্প ‘নিশাচর’ থেকে পরেও তারা ছবি করেছে। কিন্তু লেখকের মনোকষ্টের হেরফের হয়নি। ‘ছায়াপথিক’ উপন্যাসে ইন্দু রায়কে দিয়ে বলালেন, ‘‘বিষয়বুদ্ধি আর সৃষ্টিপ্রতিভা যদি এক বস্তু হত তা হলে জগৎ শেঠ জয়দেবের চেয়ে বড় কবি হতে পারত!’’

বছর কয়েক পরে কনিষ্ঠ পুত্রের পড়াশোনা শেষ হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নামী সংস্থায় চিফ কেমিস্টের পদে পাকা হলেন। শরদিন্দু ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তুমি এখন থেকে আমাকে খাওয়াতে পারবে তো? তুমি খাওয়ানোর ভার নিলে আমি ষোল আনা সাহিত্যসেবা করতে পারব।’’ ছেলে বললেন, ‘‘তা হলে আমার জীবনও সার্থক হবে বাবা।’’

শরদিন্দু আর কখনও সাহিত্য ছাড়া অন্যত্র মন দেননি। যদিও বলতেন, ‘‘সিনেমা শিল্পের বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নাই। নালিশ তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা এই শিল্পকে নিছক অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে। পরিতাপ এই যে ইহারা ভাল ব্যবসায়ীও নয়।’’ শরদিন্দু পথ চেয়ে ছিলেন গুণী পরিচালকের অপেক্ষায়, ‘‘সিনেমা শিল্প নিজ স্বকীয় স্বতন্ত্র স্রষ্টা-শিল্পীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে— যাহাকে শিল্পের অন্য ক্ষেত্র হইতে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন হইবে না…’’

বাংলায় ‘ঝিন্দের বন্দী’, ‘চিড়িয়াখানা’, ‘রাজদ্রোহী’ বা ‘শজারুর কাঁটা’র অনেক আগে কিন্তু শরদিন্দুর স্বকৃত চিত্রনাট্যেও দু’টি ছবি হয়েছিল। ‘দেবদূত’ (১৯৪৮) এবং ‘বিষের ধোঁয়া’ (১৯৪৯)। পরিচালক ছিলেন লেখকের দ্বিতীয় পুত্র অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চাশের দশকে বিমল রায় যখন বম্বে টকিজ়ে ছবি করতে গেলেন, খুব খুশি হয়েছিলেন শরদিন্দু। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষদের বলেছিলেন, ‘‘খুব বড় পরিচালকের সঙ্গে তোমরা যোগ দিয়েছ… আমাদের দেশে যে শ্রেণী সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, তাকে বিমল রায়ই প্রথম চমৎকার ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন (‘উদয়ের পথে’)।’’ নবেন্দু প্রশ্ন করেছিলেন, ‘‘পৃথিবী যে এক দিন শ্রমিক, মজুর ও চাষিদের হবে, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?’’ শরদিন্দুর উত্তরটি চিরস্মরণীয়— ‘‘মানুষের মহত্ত্ব এইখানে যে সব রকম আদর্শের কথাই সে ভাবে। কিন্তু তার দুর্বলতা এইখানে যে সে কোনও আদর্শকেই শেষ পর্যন্ত সম্মান করে না, শক্তি অর্জন করার পরই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।’’

সিনেমার বোঝা মাথা থেকে পুরোপুরি নামার পরে সত্যান্বেষীর প্রত্যাবর্তন ঘটল ১৫ বছর বাদে, ‘চিত্রচোর’ (১৯৫১)। নবপর্যায়ে ব্যোমকেশের কী রকম সমাদর হল, তা পাঠক মাত্রেই জানেন। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত আর শরদিন্দুর মধ্যে তো এমন ভাবে কথা হত, যেন সে সত্যিই জলজ্যান্ত মানুষ। প্রতুলবাবুর তাগাদাতেই ব্যোমকেশের বাড়ি হয়। কলকাতায় এলে শরদিন্দু তখন কেয়াতলায় ছেলের কাছে উঠতেন। ব্যোমকেশ-সত্যবতীর বাড়িও হল কেয়াতলাতেই। প্রতুল আবদার করলেন, ‘‘এ বার গাড়ি দিন।’’ শরদিন্দুর স্পষ্ট জবাব, ‘‘আমি ব্যোমকেশের কোষ্ঠী দেখেছি। ওর হাতে গাড়ি নেই!’’

ব্যোমকেশকে নিয়ে খুঁতখুঁতে ছিলেন শরদিন্দু। মাথায় রাখতেন, নিছক গোয়েন্দা কাহিনি নয়, ব্যোমকেশকে হতে হবে সামাজিক। থাকবে জীবনের ছবি, সময়ের ছাপ। তাঁর বক্তব্য ছিল, ‘‘ব্যোমকেশের গল্পে যদি সাহিত্যরস না থাকিয়া শুধু thrill ও শস্তা sensation থাকে, তবে সাহিত্যবিচারকগণ তাহাকে দ্বীপান্তরিত করুন, আপত্তি নাই। কিন্তু যদি তাহা থাকে, তবে শুধু ডিটেকটিভ বলিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার কাহারো নাই।’’ মুম্বইনিবাসী শরদিন্দু জানতেন কি না কে জানে, তাঁর ব্যোমকেশ নামধাম পাল্টে হিন্দিতেও বেরিয়ে গিয়েছিল। ‘ব্যোমকেশের ডায়েরি’ বেরোনোর কিছু কাল পরেই হিন্দিতে নামী লেখক গোপালরাম গহমারীর নামে ‘হংসরাজ কা ডায়েরি’ বলে বই বেরোয়। ঘটনাস্থল মুম্বই।

চারটি গল্প— ‘খুনি ডক্টর কি গ্রেফতারি’, ‘গ্রামোফোন পিন’, ‘হীরক বিভ্রাট’, ‘ভন্ডাফোড়’। বুঝ জন যে জানহ সন্ধান!

১৯৪৮ সালের অগস্ট মাসের ডায়েরিতে একটা আশ্চর্য কথা লিখেছিলেন শরদিন্দু— ‘‘যাঁহারা বর্তমান কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আশ্রয় করিয়া গল্প-উপন্যাসাদি লেখেন, অকস্মাৎ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ফলে তাঁহাদের বড় অসুবিধা হইয়াছে। পটভূমি এমন বদলাইয়া গিয়াছে যে নূতন আসরে পুরাতনের পালা আর জমিতেছে না… এখন অনতিপূর্বকালও ইতিহাসের পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে, তাই বর্তমান ও সদ্য অতীতকে যে লেখক ঐতিহাসিকের চক্ষু দিয়া দেখিতে পারিবেন, তাঁহার রচনাই সার্থক হইবার সম্ভাবনা।’’

এই ‘ঐতিহাসিকের চক্ষু’টিই শরদিন্দুর মতে সবচেয়ে দামি জিনিস। তাঁর নিজের বিচরণক্ষেত্র অবশ্য শুধু বর্তমান নয়। প্রাচীন অতীতও, নির্দিষ্ট করে বললে প্রাক-ইসলামি অতীত। ইসলামি পর্বের ইতিহাসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সদয় ছিল না। সমসাময়িক সাহিত্যধারা সম্পর্কেও নয়। নাম না করে কল্লোল গোষ্ঠী সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘‘এখনকার সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকেরা মানবচিত্তের পঙ্কোদ্ধারে ব্যস্ত…আমরা অমৃতের পুত্র নয়, আমরা বানরের বংশধর এই কথাটাই এখন বড় কথা।’’

তিন জনকে গুরু মানতেন শরদিন্দু— বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। তবে তাঁর আদর্শ ছিলেন বঙ্কিম, যিনি বলে গিয়েছিলেন, ‘‘যে জাতির ইতিহাস নাই, তাহার ভবিষ্যৎও নাই।’’ শরদিন্দুর সাহিত্য বহুলাংশে এই ভাবনায় সিঞ্চিত। তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস তাঁর নিজেরই কথায়, ‘‘…আমি বাঙালীকে তাহার প্রাচীনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি… বাঙালী যতদিন না নিজের বংশগরিমার কথা জানিতে পারিবে, ততদিন তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না…’’

এ দেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং সাহিত্যধারা হিসেবে উপন্যাসের বিবর্তন, এ দুয়েরই সাধারণ সূত্র ছিল ইতিহাসের প্রতি আবেগ। ১৮৯৯ সালে জন্মানো শরদিন্দু যেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সেই বিদ্বৎসমাজের উত্তরসূরি, যাঁরা ইতিহাসচর্চাকে জরুরি কর্তব্য বলে মনে করতেন। শরদিন্দু যখন লিখতে শুরু করেছেন, তত দিনে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা পুরোদমে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা হয়ে উঠছে শরদিন্দুর আকর। রমেশচন্দ্র তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে বলছেন, ‘‘লোকে ইতিহাস পড়ে না, কিন্তু আপনার বই পড়িবে।’’

নিজে নানা রকম বই প্রচুর পড়তেন শরদিন্দু। সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ নিয়ে কী গবেষণা হচ্ছে, খেয়াল রাখতেন। ভাষাচর্চার জন্য মাস-মাইনে দিয়ে সংস্কৃত পণ্ডিত রেখেছিলেন। যে যুগের গল্প, সেই যুগের উপযোগী ভাষা, শব্দ, জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বর্ণনা আহরণ করে আনতেন। বিশেষ করে তৎসম শব্দব্যবহারে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘এত সংস্কৃত শব্দ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, এত সমাসবদ্ধ নূতন নূতন শব্দ রচিত হইয়াছে যে আমি ভাষায় আপনার অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।’’ প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘জাতিস্মর’-এর তিনটি গল্পই ইতিহাসগন্ধী। ‘চুয়াচন্দন’, ‘প্রাগজ্যোতিষ’, ‘মরু ও সঙ্ঘ’র মতো বিখ্যাত সব গল্পও তিরিশের দশকেই লেখা হয়ে গিয়েছে। ১৯৩৮ সালে একটা উপন্যাসও আরম্ভ করেছিলেন, মাঝপথে মুম্বই যেতে হল। এক যুগ পরে সে লেখা শেষ হয়। ‘কালের মন্দিরা’র ভূমিকায় বলা ছিল, ‘‘গল্পের যে স্থানটিতে বারো বছরের ফাঁক পড়িয়াছে পাঠকপাঠিকা হয়তো তাহা সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। যদি না পারেন, বুঝিব আমার অন্তর্লোকে মহাকালের মন্দিরা এখনও একই ছন্দে বাজিতেছে…’’

ছাত্রবয়স থেকেই প্ল্যানচেট করতেন। তবে শেষ দিনটি পর্যন্ত চৌম্বকীয় নেশা ছিল কোষ্ঠীবিচার। এক দিকে মুম্বইয়ে হৃষীকেশ-নবেন্দুদের ভরসা দিচ্ছেন তিনি। অন্য দিকে ডাকযোগে তারাশঙ্করের প্রশ্ন, ‘‘অশুভটা কোন পথ ধরে আসবে? একটু আলোকপাত করলে সুখী হব।’’ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু তাঁর গণনায় চমৎকৃত। প্রমথনাথ বিশী চিঠিতে লিখছেন, ‘‘আপনার বিরহে আমরা অর্থাৎ প্রতুলবাবু, জিতেনবাবু, বিমল মিত্র, গজেনবাবু ও আমি সকলেই কাতর। আপনি আসিয়া গ্রহনক্ষত্রকে একটু সচল করিয়া দিবেন, এই ভরসায় আছি।’’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গিয়েছেন। শরদিন্দু ডায়েরি লিখছেন, ‘‘জন্মসময়ের অভাবে লগ্ন স্থির করিতে পারিতেছি না… চেহারা ইত্যাদি হইতে মনে হয় সিংহ লগ্ন। সিংহ লগ্নের বুধ মারক। বুধ দশার আরম্ভেই মৃত্যু হইয়াছে।’’

নিজের চেহারাটি ছিল বিশাল লম্বা। এতটাই যে, মাপসই জুতো মিলত না দোকানে। সুকুমার সেন লিখেছেন, ‘‘আকারে শালপ্রাংশু মহাভুজ, সদ্বংশজাত, সৌম্য, বিনয়ী, সদালাপী, শিক্ষিত, বিচক্ষণ, সহৃদয় বাঙালির বোধ করি শেষ নিখুঁত নিদর্শন ছিলেন তিনি।’’ গার্হস্থ্যে টইটম্বুর মানুষটি মুহূর্মুহূ চা খেতেন। আর লেখার সময়ে অভ্যেস ছিল, মাঝে মাঝে উঠে বয়াম খুলে হাল্কা কিছু মুখে পোরা। তবে মুম্বই যাওয়া ইস্তক শরীর ভাঙতে শুরু করেছিল। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় পুণায় চলে গেলেন। বাড়ির নাম রাখলেন ‘মিথিলা’। ২৬/৬/৫৩-র চিঠিতে পরিমলকে লিখলেন, ‘‘সাত মাস হল পুনায় এসে স্বাস্থ্য অন্বেষণ করছি… আমার মাথায় রক্তের চাপ, পেটে বায়ুশূল, পায়ে বাত। আর বেশিদিন নয়।’’

না, এর পরেও প্রায় বারোটা বছর খুব খারাপ ছিলেন না শরদিন্দু। হৃদরোগের ফাঁড়াটা গেল ৬৬ বছর বয়সে। সিগারেট ছাড়তে হল। তবে সামলে গেলেন। কিন্তু ‘‘মহাকাল হচ্ছেন বাড়িওয়ালা। তিনি নোটিশ দিলে বাড়ি ছাড়তেই হবে।’’

সেই নোটিস এসে পৌঁছল ১৯৭০ সনের ২২ সেপ্টেম্বর। পরিমল পরে লিখেছিলেন, ‘‘জুলাই কি অগস্ট মাসে রেডিওতে তার কণ্ঠস্বর শুনেছি। সে স্বরে জীবন শেষ হয়ে আসার ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।’’ লেখা অবশ্য থামেনি। ব্যোমকেশের নতুন গল্প নিয়ে প্রতুলচন্দ্রকে শাসিয়ে রেখেছিলেন, ‘‘সত্যবতীর গাড়ি হবে। কিন্তু একটা খুনের মামলায় পুলিশ আপনাকে কিরকম নাস্তানাবুদ করে দেখবেন।’’

‘বিশুপালবধ’-এ সত্যিই প্রতুলবাবু নামে একটি চরিত্র ছিল। কাহিনি সমাপ্ত হওয়ার আগেই যবনিকা পড়ে গেল।

ঋণ: শরদিন্দু অমনিবাস, দিনগুলি মোর: প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, দিনের পরে দিন যে গেল: সুকুমার সেন, পত্রস্মৃতি, স্মৃতিচিত্রণ: পরিমল গোস্বামী, আমার সাহিত্যজীবন: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চরণ ছুঁয়ে যাই: শঙ্কর, একা নৌকার যাত্রী: নবেন্দু ঘোষ, উপন্যাসে অতীত: মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম দাশগুপ্ত

আনন্দবাজার পত্রিকাতে পূর্বপ্রকাশিত। টাইটেল ছাড়া আর কোন কিছু পরিবর্তন করা হয় নাই।